タイの洞窟 ダンゴムシを求めて 季刊奇蟲Free

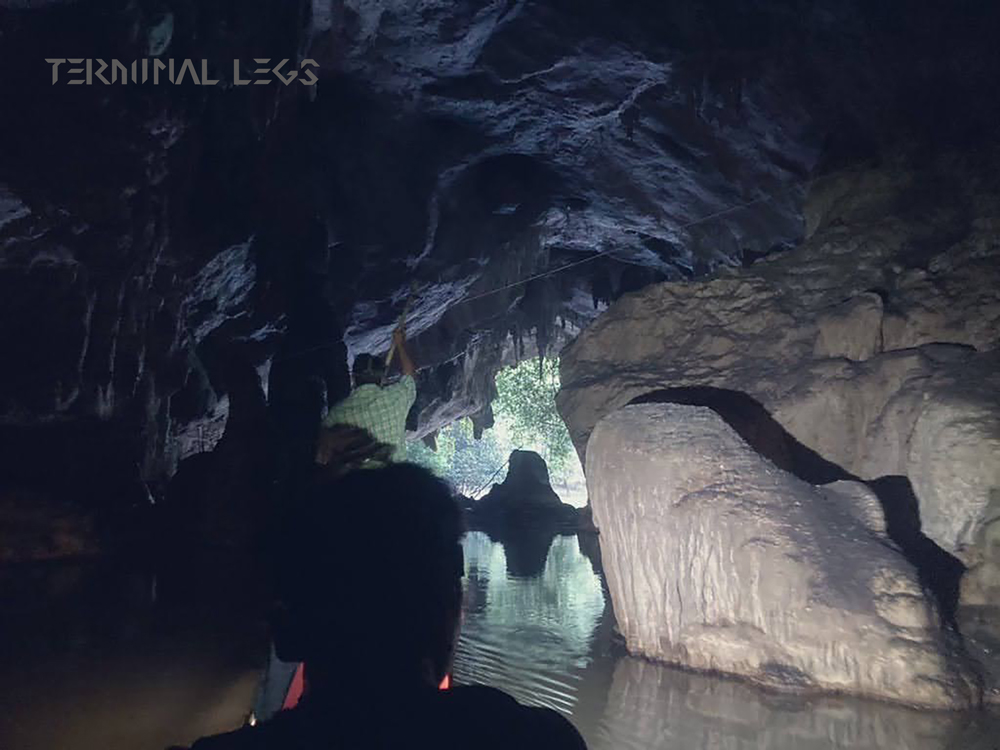

タイ北部の無数にある洞窟からネッタイコシビロダンゴムシを探し出す果てしない旅を行った。

通常、奇蟲や爬虫類を探すなら、雨季が適している。

しかしタイの洞窟は雨季に完全に水没するため、立ち入り出来なくなるものもある。

そのため、あえて条件の厳しい乾季に洞窟へと赴くのだ。

もっとも、入れると言っても船を用いる必要がある場合も多いのだが。

途方もない年月を経て作られた洞窟内部は、まさに自然の藝術である。

水没してしまうような洞窟は基本的に資源の流入がない。

しかし、目を凝らすと様々な生物が浮かび上がってくる。

最大の資源供給者はコウモリだろう。

彼らのフンを糧にして、地面を蠢く者たちが生活している。

光を浴びない環境のためか純白のヤスデが現れた。

苦心の末に発見したネッタイコシビロダンゴムシ。Cubaris sp.

洞窟内は非常に狭く、機材の持ち込みに極めて強い制限がかかる。

カメラ、レンズ、ストロボは1つのみ。カバンなどの携行は認められなかった。

仮に認められたとしても途中で破棄せざるを得ない、非常に狭く険しい条件であった。

日本から移動だけで24時間以上。水が引くのを待ち、船で洞窟に入る。どう考えても狂っているが、狂ったその先に美しい世界が待っているとはなんともロマンチックではないか。

周辺には160以上の洞窟があり、当然すべての洞窟で生物が観察できるわけではない。

いくつもの棲息していない洞窟を後にして、ようやく見ることが叶った感動は忘れられない。

失敗するかも知れない冒険に惜しみなく資源を投入することが出来る愚か者であり続けたい。

季刊奇蟲について

季刊奇蟲では、このような記事を各分野の研究者、専門家に寄稿頂いております。より本格的で奥深い世界を楽しみたい方は是非、季刊奇蟲本誌もお買い求めください。