ムカデとは -徹底解説-

ムカデとは

ムカデは漢字で「百足」と書く、多くの足(歩肢)をそなえた生物です。

「百が手(ももがて)」が転じて「むかで」と読むようになった説が知られています。

英語ではCentipede。Centi=100 pede=足 、

ドイツ語では Hundertfüßer 同様にHundert=100 füßer=足を意味します。

このように世界各地で足の多さが名の由来となっている生物なのです。

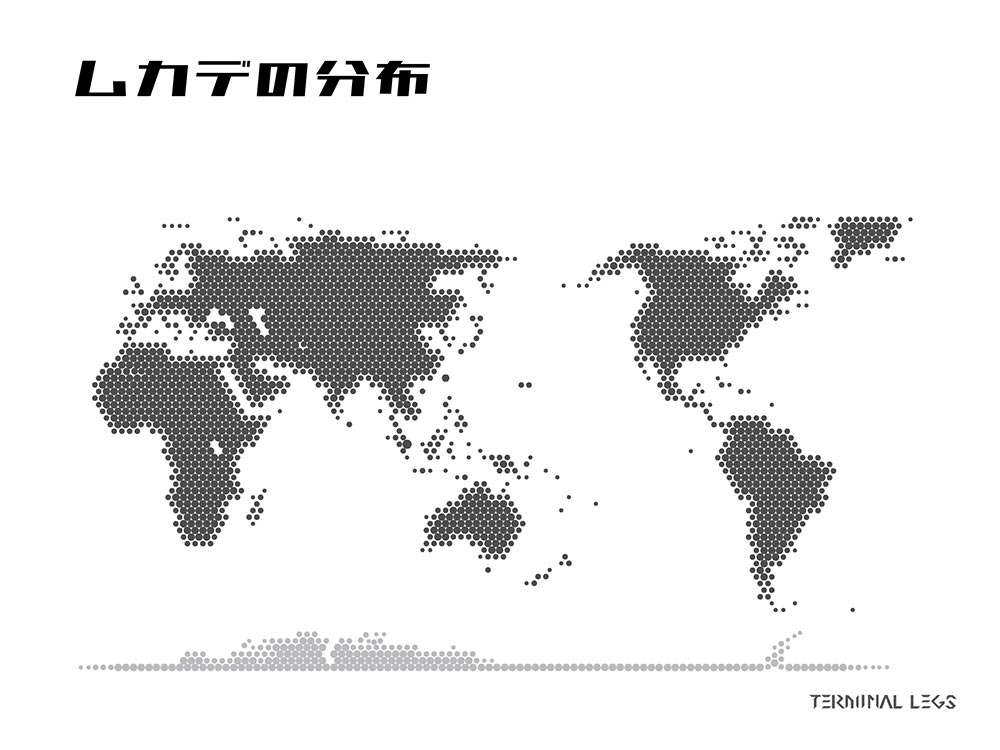

ムカデは極地を除く、世界中の陸上に分布しており、特に熱帯雨林において多様化が見られます。

そんなムカデについて詳しく解説していきます。

目次

01 | ムカデ綱 ムカデは5つに大別される

・ゲジ目

・イシムカデ目

・オオムカデ目

・ジムカデ目

・ナガズイシムカデ目

02 | ムカデの体のつくり

・背面

・腹面

・頭部と胴部

・頭部

・触角 ・単眼 ・第1小顎 ・第2小顎 ・大顎 ・歯板

・胴部

・顎肢 ・顎肢節 ・歩肢 ・曳航肢 ・気門 ・気管 ・生殖器

03 | 雌雄判別

・観察雌雄判別法 (初心者向け)

・脱皮殻雌雄判別法 (初心者~中級者向け)

・水没式雌雄判別法 (上級者向け)

04 | ムカデの分布

05 | ムカデの食性

06 | ムカデの天敵

07 | ムカデの自衛方法

・刺す ・逃走 ・自切 ・化粧行動 ・体を丸める ・遊泳 ・潜水 ・粘液

08 | オオムカデ属の生涯

・脱皮

09 | 特に身近なムカデ

10 | 世界のムカデ

11 | ムカデにまつわる文化

12 | ムカデの展示

13 | ムカデのご購入

14 | 種の保存法

15 | 記事の執筆者

ムカデ綱

日本産のムカデは大きく分けて4つの目に分類することが出来ます。

さらに、脱皮時に胴節の数が増える増節変態を行う改形類と、幼虫の頃から形が変わらない整形類に大別できます。(※改形類や整形類は従来の考え方で、現在ではゲジ目はムカデ綱の中で最も初期に分岐したと考えられています。)

ゲジ目

歩肢が15対あり、外見上の背板は8枚です。 背板の後縁に気門 があり、ムカデ綱の中で唯一複眼をそなえ、 気管系内壁から内臓までの酸素運搬にヘモシアニンを用いています。

また他のムカデの仲間より遥かに長い触角をそなえるなど、ムカデ綱の中では特異な存在です。

背気門類として亜綱とする場合もあります。

変態は増節変態で、幼虫から成虫になるにつれて胴節の数が増えていきます。最終的に15対となります。

イシムカデ目

歩肢15対、大小の背板15枚に覆われ、気門は体側面にそなえます。

ゲジ目同様に増節変態を行う改形類。

単眼がないものから、単眼をそなえるものまで、眼の数は様々です。

単眼が集まった眼をもつ種の場合、成長に伴い単眼の数が増えます。

オオムカデ目

歩肢21対または23対をそなえる仲間です。ムカデの世界最大種を含むグループで、名の通り大型種が多い傾向があります。変態を行うのは孵化直後のみで、その後は胴節や脚の数は変化しない整形類です。

ジムカデ目

歩肢を29対以上そなえる仲間です。ほとんどの胴節に気門があります。

眼は全くなく、触角は14小節あります。中には100本以上の脚をそなえた種も存在します。最も脚の多いグループです。

ナガズイシムカデ目

オセアニア大陸のタスマニア州とニュージーランドのみに分布するグループで、日本からは発見されていません。15対の歩肢をそなえ、21枚の背板に覆われています。幼体は歩肢12対で生まれ、成長に伴い増節変態をする改形類です。

ムカデの体のつくり

今回は飼育者の中で最も人気の高いオオムカデ目、オオムカデ科の中からオオムカデ属について中心に説明します。

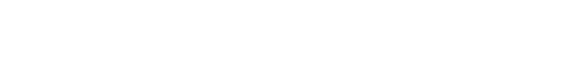

背面

背面から見ると和名の由来となった多くの歩肢や、自己擬態していると思われる触角と曳航肢、そして頭部には単眼を見ることが出来ます。

「咬む」と言われますが、顎肢が胴部から生じることも見て取れます。

オオムカデ属の頭板や背板は堅い甲羅のようにも見えますが、カブトムシなどと比較するとかなり柔らかいです。

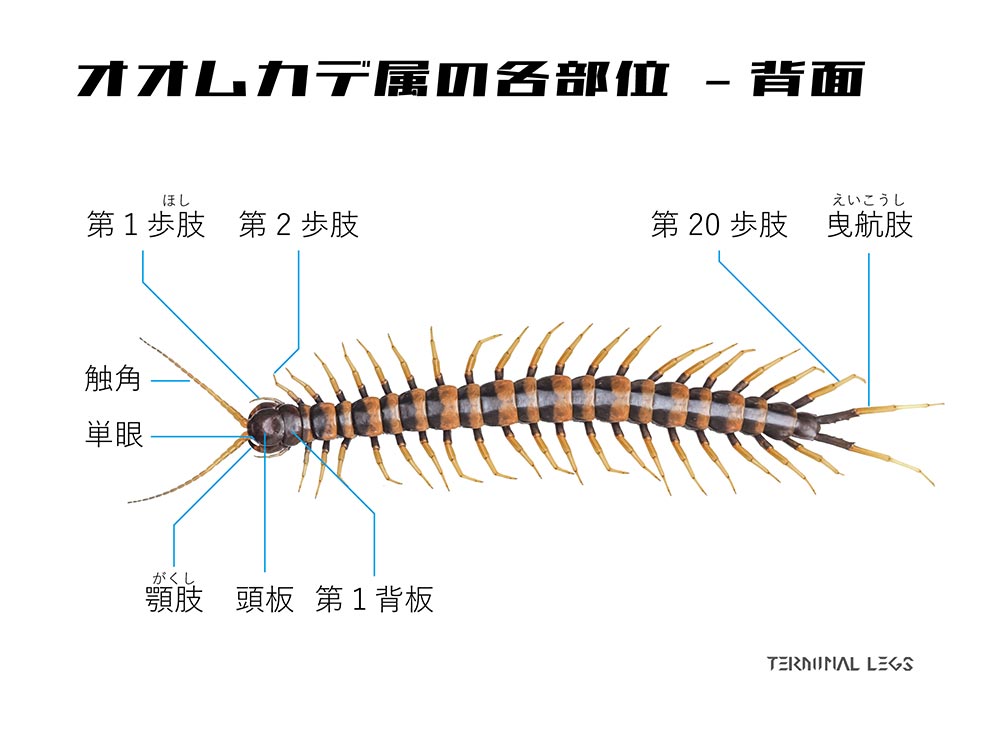

腹面

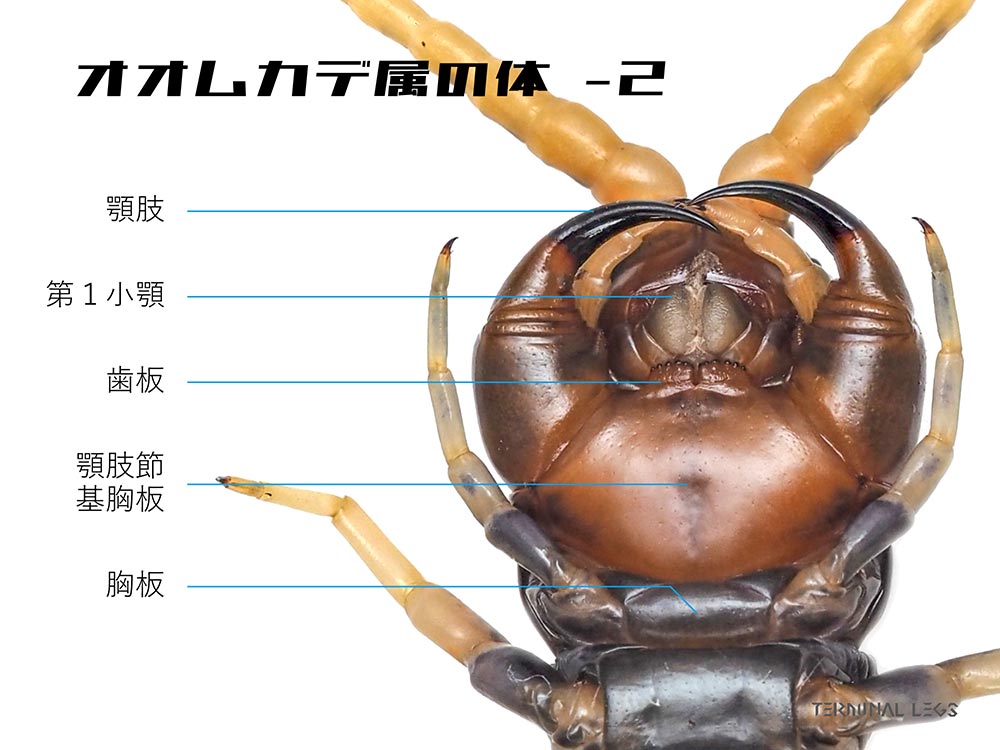

腹面から見ると顎肢の全容が明らかとなります。またオオムカデ属の場合、背面から見ると顎肢と第1歩肢は1枚の背板に覆われていますが、腹面から見ると、顎肢節基胸板が独立しています。

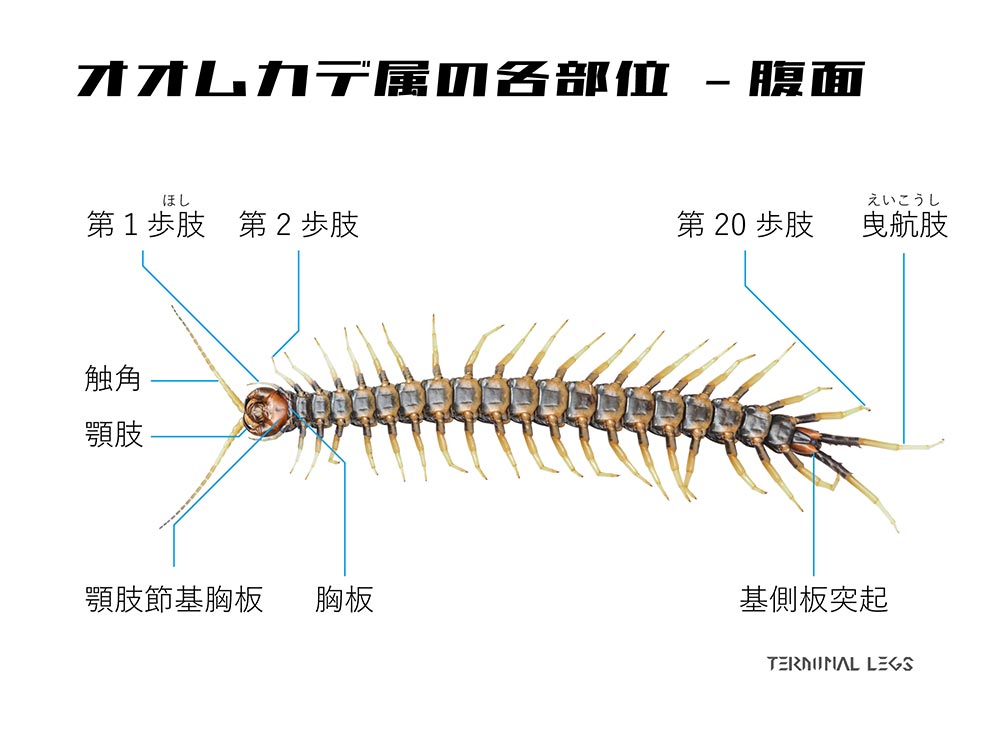

頭部と胴部

オオムカデ属は体節の多い生物ですが、頭部と胴部の2つの合体節に大別できます。

頭部は主に感覚機能と摂食を担い、胴部は運動機能、消化、排泄、呼吸、生殖を担います。胴部にそなわる歩肢は必ず奇数対です。

頭部

触角

頭部から突出している細長く、対となった感覚器官です。

接触や匂いの感知などに用いられているとされます。

オオムカデ属では種によって節の数が異なり、種を同定する際に観察が必要です。

またオオムカデの場合、多くは基部から第6節までが疎らに毛の生えた触角節で(肉眼では無毛に見える)、それより先端が密生した毛が生える触角節となっています。ただし種によってこの比率が異なり、それが同定の決め手になる場合もあります。

単眼

単眼を4対そなえます。視力はあまり優れてはおらず、明暗を感知する役割があるといわれます。単眼は触角基部のすぐ後方に位置します。

ジムカデなどは眼をそなえていません。

第1小顎

顎肢と異なり実際の口器です。平たい形状をしており、摂食の際に用います。

奥に大顎が隠されています。

第2小顎

歩肢のような形状をしています。オオムカデ属の場合、先端上部に爪があり、上部にはブラシ状の顎髭がそなわっています。まるで手のように用いて、食べ物を第1小顎へと運んでいきます。

大顎

大顎は第1小顎に覆われ普段は見えない位置に存在します。

大顎は細い三角形で小さな歯が生じています。

歯板

獲物の体表に突き立てて穴をあけて切るなど、缶切りのように用いられます。

種により歯板に生じる小歯(細かなギザギザ)の数が異なるため、種の同定の際に観察が必要です。

胴部

顎肢

ムカデに特有の器官でムカデのアイデンティティとも言える部分です。すべてのムカデが顎肢をそなえます。

元は脚が変化したもので、よくみると頭部ではなく胴節にそなわっている様子がわかります。

一般向けにわかりやすくするために「毒牙」と記載されている場合もありますが、正式には顎肢と呼称します。

学名のChilopodaはChilo=唇 poda=脚、 日本語でも唇脚綱と表現されるように特別な脚であることがわかります。

顎肢の末端直前に毒腺の開口があります。タランチュラなど他の毒虫同様に先端の少し手前にある事で穴が詰まることを防止する働きがあると考えられています。

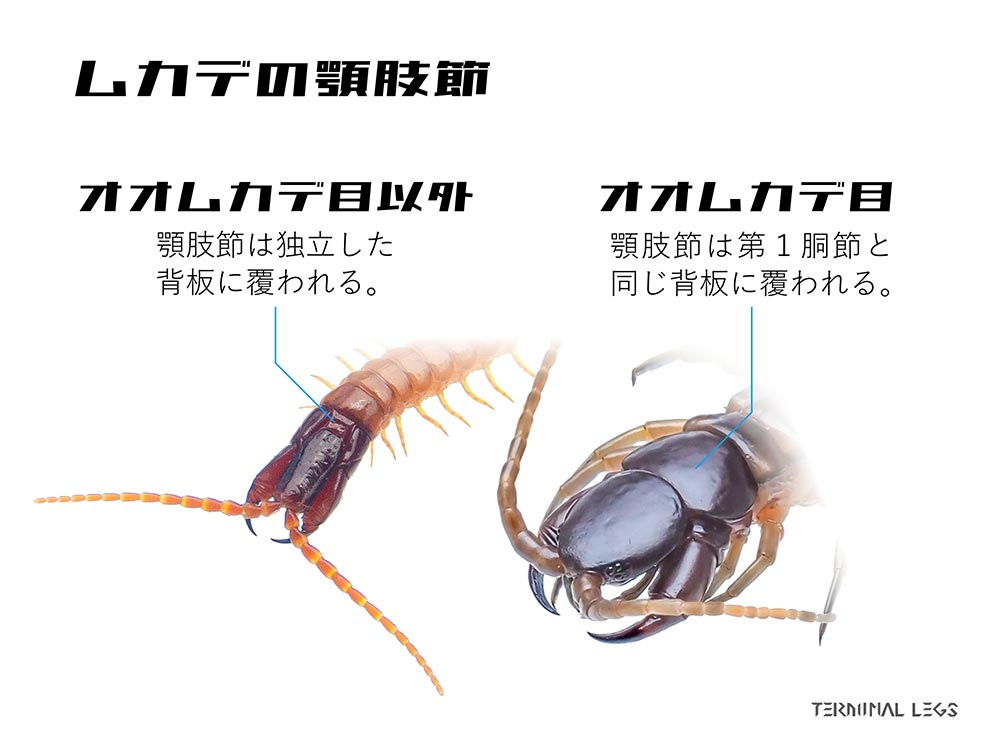

顎肢節

オオムカデの場合は背面から観察した際に、顎肢と第1歩肢は1枚の背板に覆われています。他のムカデの場合は顎肢節は独立した背板に覆われます。

歩肢

ムカデの脚です。多くの脚を左右交互に波打たせながら動かすことで、高速で移動することが出来ます。

また、歩行のみならず、獲物を捕らえる際にも用いられます。

基節、転節、前腿節、腿節、脛節、第1付節、第2付節、爪からなります。

転節と前腿節の関節は不動となっています。

各所に棘や蹴爪が生えており、この有無や箇所が種を同定する際のカギとなる場合もあります。

私が観察した中で最も多い歩肢をそなえていたのはエジプト産のジムカデでした。なんと歩肢は182本!ある意味、真の百足を超えています。

なお、ムカデの中で最も歩肢が多い種は191対382本の歩肢をそなえているGonibregmatus plurimipes Chamberlin, 1920 でフィジィに生息しています。

曳航肢

最終節にある歩肢で、歩行には使用されません。触角のように見えるため捕食者を惑わし、頭部を守る役目があると考えられています。

獲物や外敵を刺したり高く振りかざして威嚇に用いるなど、武器としての利用もしています。

この他には自切して外敵の注意を惹いたり、交接の際に用いることもあります。

特に前腿節の棘の配列は種の同定に観察が必要です。

オオムカデ属以外ではTheatops属では極太の曳航肢を、Alipes属では羽のような曳航肢をそなえます。

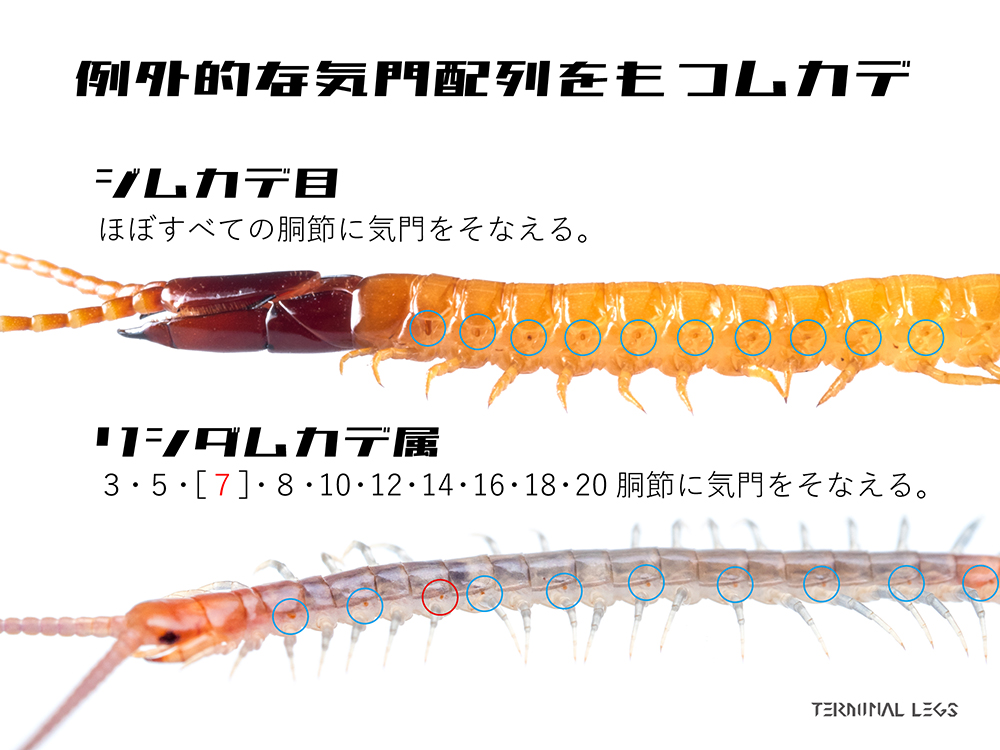

気門

体側面には空気呼吸を行うための穴が開いています。

多くのムカデは第3・5胴節、第8胴節以降の偶数番目の胴節に気門をそなえており、オオムカデ属の場合は3・5・8・10・12・14・16・18・20胴節にあります。

オオムカデ属の気門は二等辺三角形のような形状で、3辺の内側にそれぞれ弁がそなわっています。この弁は気管内部にゴミが侵入しないようにする役割や、体内の水分を逃しにくくする働きがあるとされています。

なお、ジムカデ目は先述の通り、 ほとんどの胴節に気門をそなえています。

またリシダムカデ属( Rhysida spp.)は第7胴節にも気門をそなえます。

オオムカデ科フルイムカデ属(Ethmostigmus spp.)の気門は丸型です。

気門が篩(ふるい)のように見えることからこの名前が付けられています。

このように気門の配列や形状は種の同定のカギとなる場合があります。

気管

特に脱皮直後の個体では気管を観察することが出来ます。

気門から放射状に張り巡らされています。

生殖器

オオムカデ属の場合、生殖器は第21胴節内部に格納されています。

多くのアジア産のオオムカデ属のオスはgonopods (ゴノポッズ)と呼ばれる一対の突起が左右に目立ちます。

※アジア産オオムカデの中でも例外的にリュウジンオオムカデやアカズムカデ、チャイニーズタイガーレッグなどはオスでもgonopodsがありません。

種によってgonopodsの有無に差があり、同定の際に観察が必要です。

雌雄判別

※雌雄判別の際は絶対にムカデを素手で扱わないでください。咬傷や脱走、ムカデにつかまれ皮膚にアレルギー症状を発する場合があります。

・観察雌雄判別法

・脱皮殻雌雄判別法

・水没式雌雄判別法

上記3種について解説します。

初心者~中級者は安全性の高い、観察雌雄判別法、脱皮殻雌雄判別法を選択してください。

持ち腹でもよいのでムカデの繁殖に複数回成功して、30匹以上を1年間、咬傷や脱走などなく無事故で飼育していれば、ムカデの扱いにある程度習熟しているとして、水没式雌雄判別も視野に入れてよいと思います。

観察雌雄判別法

オスは精包を、メスは卵を産むことがあります。

毎日状態よく飼育し観察していれば産卵に立ち会う事は珍しくないはずです。

脱皮殻雌雄判別法

ムカデは成長に伴い脱皮を行います。

通常、脱皮後は脱皮殻を自ら捕食してしまうのですが、食べる前に脱皮殻を回収します。

脱皮の前には色が極端に濁る、頭部に空気が入るなどサインがありますので、タイミングを見計らう事は比較的容易です。

末端の2~4節を指圧すると、風船のように生殖器の部分が膨らみ露出します。

これにより雌雄を見分けることが出来ます。

ムカデは脱皮殻を食べるため、終了したらムカデに返してあげましょう。

水没式雌雄判別法

上級者向けの判別方法です。ムカデが亡くなるリスクや咬傷、脱走のリスクが高いため、ムカデの扱いに習熟している方のみ参考にしてください。

私が安易に広めてしまったため、水没が不十分で咬傷事故が発生してしまったり、安全性の検証が行われていない派生系が他所で生まれてしまい大変後悔しています。

しかしながら、危険性の高い方法が流布されている現状を改善したく情報公開をいたします。

まず、飼育環境に水を24時間おいて温度を合わせます。温度が高いとムカデに負荷がかかり、低温だとムカデがいつまでも溺れずに泳ぎ続けてしまいます。

飼育ケージなどフタにロックがかかる容器に水を注ぎ、ムカデを水に浸けます。

脱走しないように注意を払いましょう。

最長10分を目安にムカデを水に浸け、溺れて動けなくなったことを確認します。

プラスチックの板などで、ムカデの頭部、顎肢~体の半分までを押さえます。

ペンなど細い棒で第18胴節から圧を加えて第21胴節に向けて少しずつ転がします。

この方法ですと、一切ムカデに触れることなく判別が可能です。

また指圧よりもスムーズに生殖器が飛び出ることで、ムカデへの負荷も低減が可能です。

この方法を製薬会社での研修で解説したところ、安全性が高いと評価を受けております。

なお本項目を用いて起きた事故に関して当方は一切の責任を負いませんことをご了承ください。

オオムカデ属は性的二形に乏しく、外見から雌雄判別を行う事は困難です。

しかしながらTerminal Legs は日本初のムカデのペア販売を行うなど、業界の繁殖の強化と国内CB化に貢献して参りました。今後も繁殖個体の販売やペア販売に力を入れ、野生個体への負荷を少しでも減らしていく所存です。

ムカデの分布

極地を除くほとんど、すべての地域の陸上に分布しています。

その多くは夜行性で、森林中の土壌内、落ち葉の下、朽ち木内、石の下など高湿度の環境を好みます。中には砂漠、草原、洞窟、海岸にも進出している種も確認されています。

ただし最も多様性があるのは熱帯雨林です。

ムカデの食性

ムカデは全種が有毒の顎肢をそなえた捕食者です。

待ち伏せにより偶発的に触れた獲物を捕らえるほか、主に夜間に徘徊して獲物を捕らえます。

多くは肉食性が強い雑食性で、昆虫やクモなど節足動物やミミズなどを中心に、動物の死骸や、樹液や果実などに集まることもあります。多少の偏食はあるものの、多くが様々な種類のものを捕食するジェネラリストです。

ミミズを捕食するアカムカデ属の一種。

ただし例外的にヨロイオオムカデはヤスデ以外の捕食例は知られていないスペシャリストです。

樹液をなめるオオゲジ。

飼育下ではイエコオロギやミルワーム、ジャイアントミルワーム、レッドローチ、デュビアなどを与えます。

最もおススメのエサはイエコオロギです。特にゴキブリ類を与えても採餌しない個体に有効です。

詳しくはムカデの飼育方法にて。

天敵

鳥類、両生類、爬虫類、哺乳類などの脊椎動物や、クモ、ムカデなどの節足動物が天敵です。ジムシヘビやジュズフシアリのようにムカデを専門に捕食する生物も存在します。

飼育下ではしばしばダニが問題視されます。

実際には多くがコナダニで、気門が詰まり呼吸が出来なくなるほど増えなければ問題はありません。

自然下では稀にハリガネムシに寄生されていることもあります。

ムカデに付着する Gamasida sp. トゲダニの一種。

腹面末端に吸盤が2か所あり、剥がすことは困難です。

自衛方法

刺す

一般に咬むと表現されますが、顎肢は口器ではなく脚に由来するため「刺す」としました。口語表現では咬むでも問題ないように思います。

見ての通り、顎肢は強力な武器です。物理的な刺突だけでも十分な痛みがある事が想像できます。

さらに有毒であり、 死亡例はほとんどないものの、数多くの毒虫の中でも痛みのレベルはかなり高いとされています。

逃走

基本的には逃走して敵との距離をとります。

非常に素早いため、私も取り逃がすことが多々あります。

自切

特に幼体や小型種で多く行われる印象です。

転節にある切れ込みを自切すると考えられています。

化粧行動

ダニなどの外部寄生虫に対しては化粧行動で対処します。

体の隅々を第1小顎で舐めていきます。ただし、頭部は化粧行動が難しく、第1歩肢で掻くような動作で掃除します。

体を丸める

ヨロイオオムカデは例外的に動きが遅く、体を丸めて防御を行います。

遊泳

アメリカ大陸産の一部の大型のオオムカデ属を除き、ほとんどのオオムカデ属の仲間は泳ぐことが可能です。中でも積極的に水に入る種としてScolopendra cataracta、Scolopendra paradoxa、Scolopendra alcyonaの3種が知られています。

潜水

Scolopendra cataracta、Scolopendra paradoxa、Scolopendra alcyonaの3種は潜水も可能です。 この3種は他の種ではほとんど見ることのない、潜水や水中での歩行を可能としています。

粘液

他にもジムカデの仲間には腹板の腺から粘性のある化学物質を分泌したり、イシムカデの仲間にも粘液を分泌するものがいます。

オオムカデの生涯

産卵

ムカデ綱は卵によって生まれることが知られています。

オオムカデ属の場合、メスは自身の背板に卵を産みます。

その後、アジア産のオオムカデ属の場合は、とぐろを巻いて卵を保護します。

新大陸産の超大型種のオオムカデ属は前後に体を屈曲させて卵を保護します。

孵化

孵化すると、脚が短い状態で生まれてきます。

まだ体も丸まっており、移動もできません。

脱皮

その後、脱皮してムカデらしい形となります。

さらに脱皮すると、色づいてムカデらしい色形となります。

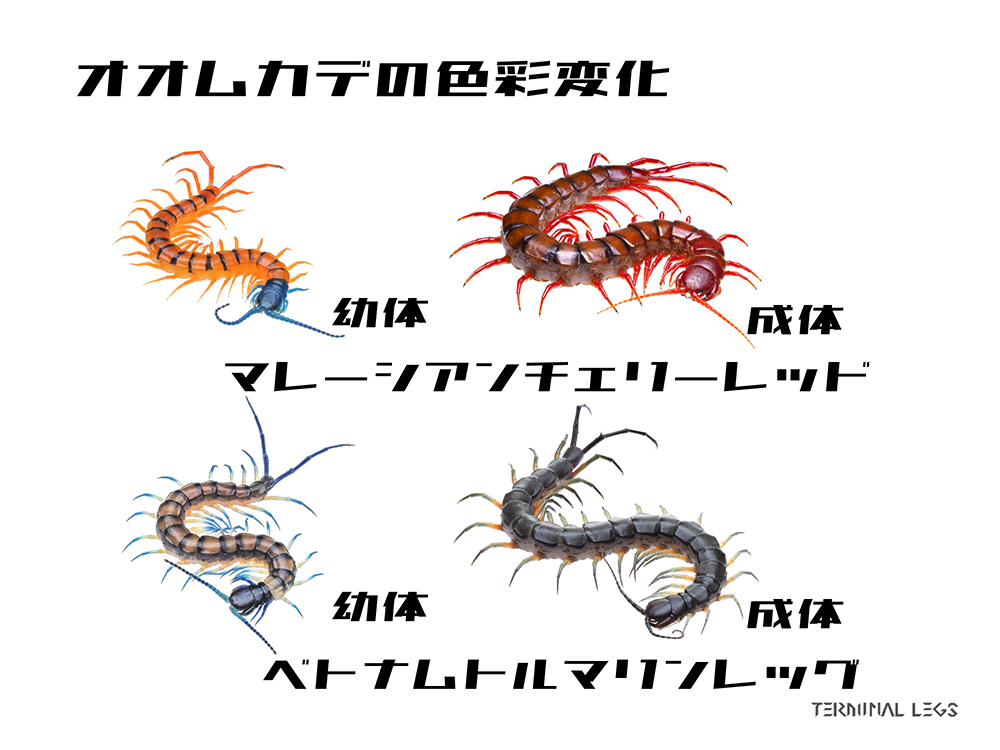

オオムカデの場合、多くは親と子は似ても似つかない体色です。

成長での色彩変化

オオムカデ目のほか、ジムカデ目、ナガズイシムカデ目の雌親は育児を行います。

反対に、ゲジ目とイシムカデ目は育児はせず、卵の位置を調整するにとどまります。

脱皮による成長

採餌し、一定期間が経過すると脱皮します。

脱皮中はほとんど身動きが取れず無防備な状態が続きます。

脱皮不全

外敵に襲われたり、湿度が不足すると脱皮に失敗し脱皮不全となります。

また体内にため込んだ栄養や水分を、外側にし送り出すことで体を膨らませ成長すると考えられるため、十分な採餌が出来なかった個体は体が伸び切らない状態で固まってしまい不全となります。

特に、気門は脱皮殻が詰まっていることが多く、栄養状態が悪い場合に不全しやすくなるようです。

取り除くと、気管内部まで詰まっていることが判明しました。

脱皮による回復

反対に脱皮により触角や歩肢、曳航肢を再生することも出来ます。

上が通常の曳航肢、下が再生した曳航肢です。

再生した歩肢は短い場合や、通常とは異なる色彩となることも多いです。

経験上、3~4回程度の脱皮を経て元に戻るケースが多いです。

排泄

ムカデの仲間はフンと尿酸が混ざった排泄物です。

白い点々は寄生虫かとよく質問を受けますが、尿酸等であると考えられます。

交接

ムカデは腹部末端の交尾器をあてがう真の交尾をしません。そのため交接と呼び分けています。

精包の受け渡しを通じて行い、雌は胴部末端の外性器で雄の精包を受け取ります。

真の交尾をしないため、同種間での鍵と錠の関係が成立せず、ムカデの同定を困難にしています。

特に身近なムカデ

トビズムカデ

最も身近なムカデはトビズムカデかと思います。

本州では黄色い歩肢をそなえるタイプと、赤い歩肢をそなえるタイプやその中間が知られます。

南西諸島では大型化し、歯板の小歯も1対多くなっています。

また、現在までに赤い歩肢のトビズムカデは発見されていません。

アオズムカデ

本州では2番目によくみるオオムカデ属です。

実は本州にはオオムカデ属はトビズムカデとアオズムカデの2種しか記載されていません。

アオズムカデはトビズムカデより小型です。

こちらも赤や黄色、オレンジ色の歩肢を持つなど、種内でのカラーバリエーションが豊富です。

トビズムカデとアオズムカデの見分け方

簡易的な見分け方としては頭板、第1背板とその他の背板の色が明確に異なるのがトビズムカデで、あまり差がないのがアオズムカデです。

正確に見分けるためには、第20歩肢の第1付節にある蹴爪の有無を確認します。

アオズムカデは蹴爪を欠いています。

ゲジ

ゲジゲジでの愛称でも知られるゲジです。

複眼があり、歩肢15対で脚が長くければ、ゲジ目で間違いありません。

オオゲジ

よく似た種にオオゲジがいます。

ゲジは家屋内での発見が多く、オオゲジは森林性という印象があります。

ゲジとオオゲジの見分け方

実は大きさで見分けることができます。

手前がゲジで奥がオオゲジです。

歩肢が15対生え揃った成虫で比較し、触角や脚などを入れない体長で測定した場合、

ゲジでは体長3cm程度

オオゲジでは体長4~7cm程度となります。

より正確に見分けたい場合はメスを見る必要があります。

メスの場合、ゲジでは雌生殖肢の両縁が平行、オオゲジでは後方に向けて広がります。

世界のムカデ

世界には様々なムカデがいます。今回は人気の高い種を5種ご紹介いたします。

ペルビアンジャイアントオオムカデ等の名前でも知られる、世界最大のムカデの1つです。

全長40cmに届くかという圧倒的な巨体は奇蟲という枠組みを超えた圧倒的な威圧感を放っています。

Terminal Legs のロゴは本種をモチーフに制作されました。

世界で最も美しいムカデとも言われる、マレーシアンジュエル。

まさに宝石に相応しいオオムカデです。

キャメロンハイランドなど冷涼な山地に生息しており

地域や季節によってはワインセラーやクーラーなどが飼育に必要です。

ベトナムに棲息する大型のムカデです。

歩肢がオレンジと緑で染め分けられており、バイカラートルマリンのようであることから、この名で呼ばれています。

宝石の名に恥じぬ美麗種。緑色のムカデは大変珍しいです。

インドネシアのスラウェシ島に棲息する、大型のムカデ。

巨大な体躯、スズメバチのような鮮烈な警告色には私も驚かされました。

羽の生えた異色のムカデトーゴフェザーテールはアフリカでもっとも有名なムカデの1つではないでしょうか。

この羽は飛んだり、泳いだりするわけではなく、主に囮として使われます。

トカゲの尻尾切りのように自切すると、1分程度バタバタと動き続けるのです。

ムカデに咬まれた際の対処

ムカデに咬まれると相当な痛みを感じますが、

多くの人はそれ以上に強い痛みを経験されていると思います。

耐え切れないほどではないと思います。パニックにならず、速やかに適切な処置を行いましょう。

患部を洗った後はムヒアルファEXなど、製品特徴にムカデへの対策が記載されている虫さされ薬を塗布します。

夏場の他の虫刺されにも使えますので

持っておいて損はないかと思われます。

ムカデにまつわる文化

日本では古くからムカデの信仰や伝承があります。

沖縄の「龍と百足」や信貴山のムカデ信仰、京都の百足屋町などさまざまなものがありますが、

もっとも有名なものは「俵藤太の百足退治」ではないでしょうか。

俵藤太が瀬田唐橋に現れた大蛇に頼まれ、三上山に住む百足を成敗する物語です。

瀬田の唐橋は日本三大名橋として知られています。

討伐されたムカデは、瀬田の唐橋のすぐ傍の雲住寺にて供養されています。

ムカデの展示

ムカデを展示している施設をご紹介します。

・NARA IKIMONO MUSEUM

奈良県にある新設の体感型ミュージアムです。常設展示でアジアを代表するオオムカデ、タイオレンジレッグを展示して頂いております。

ムカデのご購入

ムカデは通販サイトやイベントなどで購入することが可能です。

Terminal Legs は日本初のムカデ専門店です。また2023年現在、ムカデの取り扱い種数は世界一を誇ります。

安心してご購入いただけるためのサポートや飼育開始後のアフターフォローも徹底しております。

種の保存法

現在、ムカデの飼育、採集、輸入等に関わる法規制として、種の保存法があります。

リュウジンオオムカデ Scolopendra alcyona は、 2021年7月1日から3年間、種の保存法に基づく「緊急指定種」に 指定されています。

緊急指定種に指定されると、個体の捕獲・殺傷、譲渡し、輸出入、陳列などが原則禁止となります。

違反した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金などが科せられますので、絶対に採集や購入をしないでください。

この記事の執筆者

外村 康一郎 トノムラ コウイチロウ

日本初のムカデ専門店 Terminal Legs 代表。

過去実績として

・NHKサイエンスZERO「“やんばる”世界遺産へ 奇跡の森になったワケ」 での

リュウジンオオムカデの撮影協力

・DAISOカードゲーム「蟲神器」の監修協力

・伊丹市昆虫館「ムカデ・サソリ展」制作

・佐川美術館「めっちゃ!昆虫展」動画制作

・ビバリウムガイド連載記事「奇蟲は夜に『ぴよ』と鳴く」

・論文執筆:Edaphologia No.110

岩﨑朝生・外村康一郎:渡嘉敷島(慶良間諸島)からの半水棲オオムカデ,

リュウジンオオムカデ

Scolopendra alcyona(Scolopendromorpha, Scolopendridae)の初記録

などがあります。

ムカデの飼育や繁殖データの公開の他、国内外でムカデの撮影、観察を行い情報公開を行っています。

1994年12月28日 兵庫県加古郡出身。

日本大学哲学科卒業後、観賞魚・爬虫類用品メーカー営業部、開発部を経て独立。現在は日本で唯一のムカデだけで生計を立てている人になりました。